Définir le seuil de richesse en Mauritanie en 2025: méthodologie,

implications et enjeux.

La notion de seuil de richesse, à partir de quel revenu un individu est considéré comme « riche », n’a jamais fait son apparition dans le débat économique mauritanien.

Jusqu’ici, seules les statistiques de pauvreté étaient régulièrement publiées, tandis que la question symétrique de la richesse restait peu explorée. Cet article propose une estimation rigoureuse du seuil de richesse en Mauritanie pour l’année 2025, en proposant un seuil estimé à 101 000 MRU mensuels pour une personne seule. Nous détaillons la méthodologie adoptée, actualisons les données de revenu médian et d’inflation, et justifions ce seuil à l’aide de critères économiques concrets : coût de la vie, niveaux de vie observés, inégalités patrimoniales, etc. Nous examinons également la situation des ménages de différentes tailles (échelle d’équivalence), définissons la notion de richesse extrême avec un seuil au-delà de 200 000 à 250 000 MRU, et proposons des comparaisons internationales. Enfin, nous analysons les disparités territoriales (Nouakchott, Nouadhibou, zones rurales) et discutons de l’impact potentiel de ces seuils sur les politiques fiscales, sociales et de redistribution.

1. Méthodologie de calcul du seuil de richesse (2019-2025)

Base statistique et revenu médian : Le calcul du seuil de richesse s’appuie sur les données de l’Enquête Permanente sur les Conditions de Vie des ménages (EPCV 2019–2020), menée par l’ANSADE (Agence nationale de la statistique et de l’analyse démographique et économique). À partir de cette enquête, le revenu médian mensuel en 2019 a été estimé à 38 200 MRU. En d’autres termes, la moitié des mauritaniens vivait avec moins de 38 200 MRU par mois, et l’autre moitié avec davantage.

Inflation et croissance des revenus : Pour obtenir une estimation 2025 de ce revenu médian, il a fallu le projeter en tenant compte de l’inflation cumulée sur la période 2019-2025. Sur cette période, l’inflation cumulée est estimée à environ +32 %, reflet de la hausse générale des prix. Cette hausse intègre notamment les pics d’inflation récents (plus de +9 % en 2022, suivis d’un ralentissement autour de +5 % en 2023). Appliquer +32 % au revenu médian de 2019 porte le revenu médian mensuel 2025 aux alentours de 50 500 MRU. Autrement dit, le Mauritanien « moyen » de 2025 dispose d’environ 50 000 MRU par mois pour subvenir à ses besoins.

Choix d’un seuil = double du médian : Dans une approche inspirée des pratiques internationales, nous définissons le seuil de richesse comme le double du revenu médian. Ce choix du double du revenu médian offre un repère simple et cohérent : il désigne un niveau de vie nettement supérieur à celui de la majorité de la population. En France, par exemple, l’Observatoire des inégalités retient aussi un seuil égal à deux fois le niveau de vie médian (soit ~3 673 € mensuels après impôts en 2019, pour une personne seule), ce qui correspondait à environ 7 % de la population française classée comme « riche ». En Mauritanie, ce pourcentage est probablement encore plus faible, étant donné la structure des revenus, ce qui justifie d’autant plus le choix d’un seuil élevé.

Échelle d’équivalence pour les ménages: Le seuil de richesse de référence est calculé pour une personne seule. Afin de l’adapter aux autres configurations familiales, nous appliquons une échelle d’équivalence (ici l’échelle OCDE modifiée) qui pondère la taille du ménage. Cette échelle attribue un coefficient 1 au premier adulte du ménage, 0,5 à chaque personne supplémentaire de 18 ans ou plus, et 0,3 à chaque enfant de moins de 18 ans. Ainsi, un couple compte pour 1,5 unité de consommation, un adulte seul avec un enfant pour ~1,3 à 1,5 (selon l’âge de l’enfant), un couple avec deux enfants pour ~2,1, etc. Appliquer ces coefficients garantit qu’on compare des niveaux de vie par équivalent adulte, et non des revenus bruts de ménages de tailles différentes.

2. Seuil de richesse 2025 : résultats par type de ménage

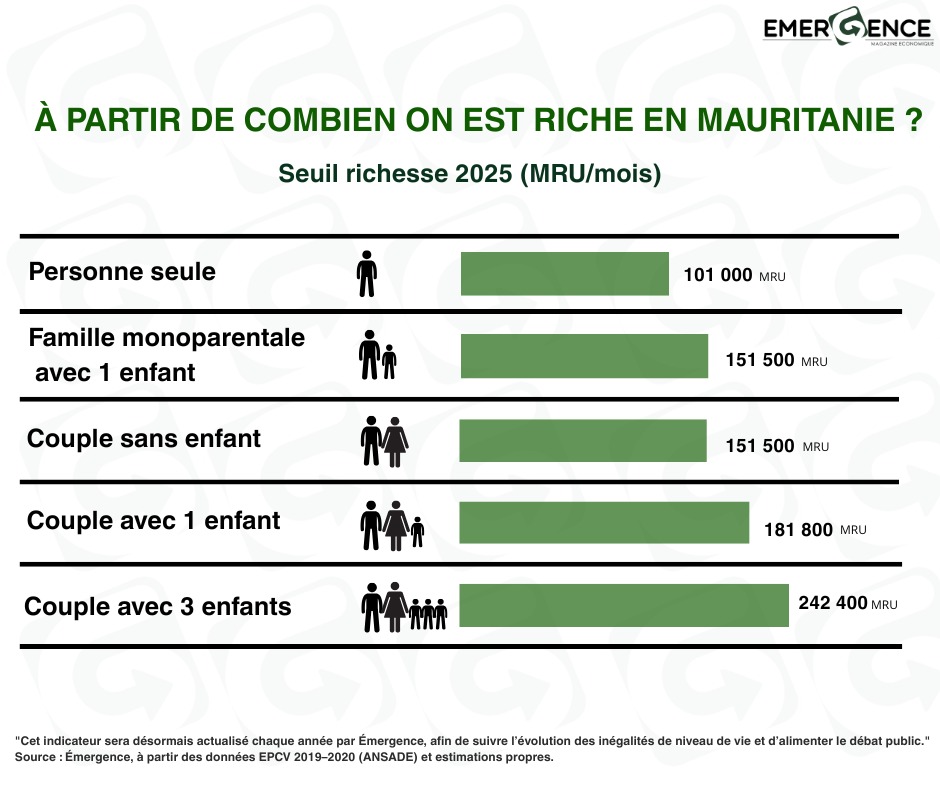

En appliquant la méthodologie ci-dessus, le seuil de richesse 2025 pour la Mauritanie s’établit à ≈101 000 MRU nets par mois pour une personne seule. Autrement dit, à partir d’un revenu mensuel d’environ 101 000 MRU, un individu isolé peut être considéré comme faisant partie des Mauritaniens les plus aisés. Le tableau suivant présente ce seuil ajusté pour différentes configurations de ménages (selon l’échelle d’équivalence) :

Seuil de richesse mensuel en 2025 par type de ménage (en MRU). Pour chaque catégorie de ménage, le seuil correspond à 200 % du niveau de vie médian, en tenant compte de la taille du foyer. Comme on le voit, un couple sans enfant ou un parent isolé avec un enfant a un seuil ≈1,5 fois plus élevé qu’une personne seule, tandis qu’un couple avec trois enfants a un seuil ≈2,4 fois plus élevé.

On constate qu’un couple sans enfant est considéré comme riche à partir de ~151 500 MRU de revenu mensuel (soit 101 000 × 1,5), de même qu’une famille monoparentale avec un enfant, autour de 151 500 MRU. Pour un couple avec un enfant, le seuil monte à ~181 800 MRU mensuels, et pour un couple avec trois enfants, à ~242 400 MRU. Ces montants reflètent l’accroissement des besoins et du coût de la vie avec la taille du ménage.

En comparaison, le seuil de pauvreté monétaire en Mauritanie est estimé à environ 19 100 MRU par mois et par personne (d’après un critère de 50 % du revenu médian, proche du seuil officiel de pauvreté absolue). L’écart entre situations de pauvreté et de richesse est donc d’un facteur supérieur à 5 : le niveau de vie d’un riche (≥ 101 000 MRU) représente plus de cinq fois celui d’un individu juste à la limite de la pauvreté (≈ 19 000 MRU). Ce ratio illustre une forte polarisation des revenus.

3. Coût de la vie, niveaux de consommation et justification du seuil

Pourquoi proposer de relever le seuil de richesse à 101 000 MRU ?

Plusieurs critères économiques justifient ce niveau, en lien avec le coût de la vie réel et les inégalités observées en Mauritanie :

• Évolution des revenus et de l’inflation : pourquoi un seuil était nécessaire

Jusqu’à présent, aucun seuil de richesse n’avait été formellement défini. Pourtant, il devenait indispensable d’en introduire un en 2025, en tenant compte des évolutions économiques récentes. Depuis 2019, l’inflation cumulée atteint +32 %, ce qui implique qu’un niveau de revenu qui semblait élevé hier ne l’est plus aujourd’hui en termes de pouvoir d’achat.

Dans ce contexte, la fixation d’un seuil devait s’appuyer sur une mise à jour cohérente avec la progression des revenus nominaux. Le revenu médian étant désormais estimé à environ 50 500 MRU, il est pertinent de fixer le seuil de richesse à un niveau équivalent au double de ce revenu médian actualisé, soit environ 101 000 MRU. Ce seuil permet de refléter plus fidèlement la réalité économique actuelle et d’éviter une sous-estimation des inégalités.

• Coût de la vie dans les grandes villes: Le seuil retenu doit aussi être mis en regard du coût de la vie élevé dans les centres urbains de Mauritanie. Vivre avec 100 000 MRU par mois à Nouakchott n’offre pas le même confort qu’avec le même montant dans une petite localité de l’intérieur du pays. Les loyers, les dépenses de transport, d’alimentation et de services y sont nettement plus chers. Ainsi, franchir le seuil de 101k MRU à Nouakchott ou Nouadhibou peut correspondre à un niveau de vie « aisé » mais non extravagant, tandis que dans une zone rurale où les prix sont plus bas, ce montant confère un pouvoir d’achat bien plus important. Le choix d’un seuil national unique à 101k MRU intègre donc implicitement une moyenne : il marque la richesse dans l’absolu, mais on gardera à l’esprit qu’un « riche » urbain fait face à des coûts plus élevés qu’un « riche » rural.

• Niveaux de consommation observés: Les données de l’EPCV 2019 montrent une distribution des dépenses très inégale, ce qui appuie la pertinence d’un seuil de richesse distinct de la simple moyenne. Les 20% des ménages les plus aisés concentraient près de 40% de la dépense totale du pays. Surtout, les 10% les plus riches à eux seuls captaient environ 25% de la dépense totale. Cela signifie concrètement qu’une fraction réduite de la population réalise le quart de la consommation nationale, témoignant de niveaux de vie bien supérieurs au reste de la population. Il est probable qu’une part significative des ménages appartenant à ces déciles supérieurs franchissent le seuil de 101 000 MRU tel que défini ici. Ce constat justifie le rehaussement du seuil : il existe une véritable classe aisée, minoritaire en effectif, mais pesant lourd dans la consommation, et dont le train de vie se situe nettement au-dessus de la médiane. En fixant le seuil à 2× le revenu médian, on englobe l’essentiel de ces ménages privilégiés.

• Écarts de patrimoine et niveau de vie effectif : Le revenu mensuel, bien qu’indicateur central, ne raconte pas toute l’histoire des inégalités. Un critère important est celui du patrimoine (richesse au sens de l’actif détenu). En Mauritanie comme ailleurs, la possession de biens immobiliers, de terres, d’actifs financiers ou de capital social peut fortement augmenter le niveau de vie effectif d’un ménage, indépendamment du revenu mensuel. Par exemple, une famille propriétaire de son logement et de terrains vivra plus aisément avec 80 000 MRU/mois qu’une famille locataire à Nouakchott avec 100 000 MRU. Les écarts patrimoniaux sont difficiles à mesurer (faute de données exhaustives sur les fortunes privées dans le pays), mais ils contribuent à justifier un seuil de richesse monétaire élevé : atteindre 101k MRU/mois ne garantit pas un patrimoine élevé, tandis que certains ménages patrimonialement riches peuvent afficher des revenus mensuels moindres (par exemple des rentiers fonciers). À l’inverse, d’autres ménages à plus de 100k MRU ne se considèrent pas « riches » en raison de charges familiales lourdes ou d’endettement. Ces nuances montrent que 101k MRU est un repère financier, certes imparfait au regard de la richesse globale, mais utile pour capter une réalité monétaire haute.

En somme, le seuil de richesse fixé à environ 101 000 MRU repose sur plusieurs facteurs clés : la hausse du niveau de vie médian, l’inflation accumulée ces dernières années, le coût élevé de la vie en milieu urbain, ainsi que les fortes disparités en matière de consommation et de patrimoine. Il constitue un outil complémentaire aux analyses de la pauvreté, en permettant d’appréhender les inégalités par le haut, c’est-à-dire en identifiant les écarts entre les ménages les plus aisés et le reste de la population.

4. Disparités territoriales: Nouakchott, Nouadhibou vs. zones rurales

Les inégalités de niveau de vie en Mauritanie présentent une forte dimension géographique. L’analyse du seuil de richesse doit donc intégrer une lecture territoriale pour être complète :

• Concentration urbaine de la richesse: Les revenus élevés se concentrent principalement en milieu urbain, en particulier dans les deux principales villes que sont Nouakchott (la capitale) et Nouadhibou. Ces pôles urbains, moteurs de l’économie nationale, abritent la majorité des emplois formels bien rémunérés, des cadres de l’administration et du secteur privé, ainsi que des entrepreneurs prospères. Il n’est donc pas surprenant que la quasi-totalité des individus franchissant le seuil de 101 000 MRU résident dans ces zones urbaines dynamiques. Par exemple, un fonctionnaire de haut niveau, un commerçant prospère ou un cadre d’une entreprise extractive à Nouakchott pourra atteindre ou dépasser ce niveau de revenu, ce qui est beaucoup plus rare en dehors de ces centres.

• Pauvreté et absence de riches en milieu rural: En milieu rural, à l’opposé, le seuil de richesse de 101k MRU reste hors de portée pour la quasi-totalité de la population. L’économie rurale mauritanienne, dominée par l’agriculture vivrière, l’élevage et quelques activités informelles, génère des revenus très modestes. Le niveau de vie moyen y est bien en deçà de celui des villes. Dans de vastes zones de l’intérieur, vivre avec ne serait-ce que 50 000 MRU par mois est déjà un niveau confortable, ce qui relativise le seuil de 101k MRU, atteignable seulement par une élite économique quasi inexistante localement. Ainsi, les écarts territoriaux sont tels qu’un revenu considéré comme « riche » à l’échelle nationale correspond à une extrême richesse au village, tandis que dans la capitale il peut correspondre à la classe moyenne supérieure sans plus. Ces contrastes territoriaux soulignent qu’il existe en Mauritanie des « poches de richesse » côtoyant des poches de pauvreté extrême, souvent à quelques centaines de kilomètres de distance, voire moins. Par exemple, certaines wilayas de l’intérieur cumulent un taux de pauvreté élevé et pratiquement aucun ménage au-dessus de 100k MRU mensuels, alors qu’à Nouakchott coexistent des quartiers défavorisés et d’autres très aisés.

En pratique, cette lecture territoriale implique que les politiques de réduction des inégalités devront être territorialement ciblées. Les leviers à actionner dans les grandes villes (où il s’agira par exemple de maîtriser le coût du logement, de taxer plus fortement les très hauts revenus immobiliers ou commerciaux, etc.) différeront de ceux à privilégier en zones rurales (où la priorité reste la lutte contre la pauvreté et le désenclavement économique). Néanmoins, l’établissement d’un seuil de richesse national est un repère utile pour situer chaque région par rapport à l’échelle des revenus du pays, et constater l’ampleur des écarts.

5. Richesse extrême : définition du top 1% (≥200k MRU) et au-delà

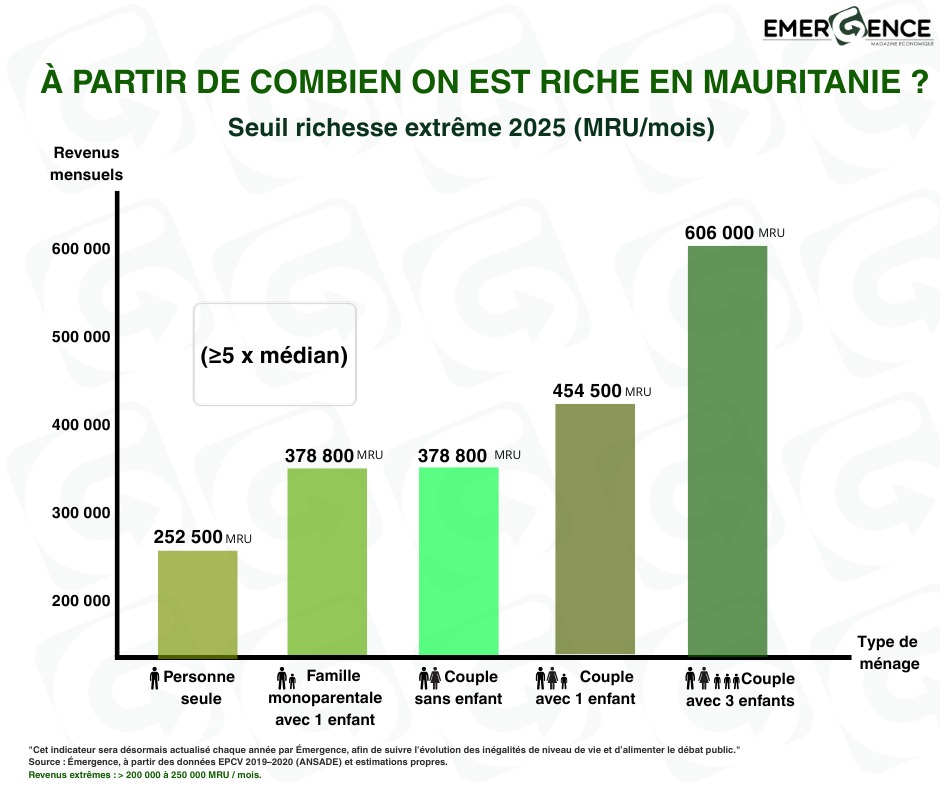

Fixer le seuil de richesse à 2× le revenu médian ne signifie pas que tous les « riches » sont homogènes. Bien au contraire, au sommet de l’échelle des revenus se trouvent des écarts importants. On peut donc introduire la notion de richesse extrême pour désigner les tout premiers pourcents (ou dixièmes de pourcent) de la distribution des revenus. Techniquement, comment définir ce « club » des ultra-riches en Mauritanie? Faute de données détaillées sur les très hauts revenus et les patrimoines, nous adoptons une approche pragmatique en posant un second seuil, nettement plus élevé, par exemple 4 à 5 fois le revenu médian. Sur la base du médian ~50 500 MRU en 2025, cela correspondrait à un seuil indicatif situé entre 200 000 et 250 000 MRU nets par mois pour une personne seule. En d’autres termes, franchir les ~200k MRU mensuels placerait un individu dans la catégorie des richesses extrêmes en termes de revenu.

Nous pouvons retenir, pour donner un chiffre concret, le haut de cette fourchette: ≈250 000 MRU par mois comme seuil de richesse extrême proposé (l’équivalent de 5× le revenu médian). Le tableau ci-dessous décline ce seuil pour différents types de ménages:

Estimation d’un seuil de richesse extrême (top 1%) en 2025, par type de ménage. Ce seuil indicatif correspond à ~5× le revenu médian (fourchette haute 200-250k MRU pour une personne seule). Les montants sont arrondis et calculés à l’aide de la même échelle d’équivalence OCDE modifiée.

Top 1 % et top 0,1 % : une concentration extrême des revenus

Un revenu mensuel de 200 000 à 250 000 MRU place très probablement un individu dans le top 1 % des plus hauts revenus en Mauritanie. En l’absence de données fiscales précises, on peut raisonnablement estimer que cette catégorie ne regroupe que quelques milliers de ménages au maximum, ceux dont les revenus mensuels dépassent largement quatre fois le revenu médian.

Ces ménages concentrent sans doute une part significative de la richesse nationale, comme le suggèrent les comparaisons internationales. Par exemple, en Afrique du Sud, le top 10 % capte environ 68 % des revenus totaux et le top 1 % à lui seul en accapare plus de 20 %. Bien que l’économie mauritanienne soit moins développée et moins formalisée, il est plausible que le top 1 % y détienne entre 10 % et 15 %, voire davantage, du revenu national. Ce chiffre reste approximatif et mériterait d’être affiné par des études plus approfondies sur les hauts revenus et la distribution du patrimoine.

Quant au top 0,1 %, il concerne les véritables ultra-riches.

Il s’agit ici de quelques ménages véritablement multimillionnaires en MRU, et souvent en dollars, dont le niveau de vie atteint plusieurs millions de MRU par mois. Ce segment englobe vraisemblablement de grands opérateurs du secteur bancaire, des magnats du commerce ou de la pêche, ainsi que certains hauts responsables disposant de patrimoines conséquents. Définir un seuil précis pour intégrer le top 0,1 % reste difficile en l’absence de données fiables. Toutefois, une estimation raisonnable situerait ce seuil bien au-delà des 250 000 MRU par mois. On peut projeter, à titre indicatif, qu’il faudrait disposer d’un revenu mensuel de l’ordre d’un million de MRU pour figurer parmi les 0,1 % les plus riches du pays. Ce chiffre reste spéculatif, mais il met en évidence que la richesse extrême, notamment patrimoniale, échappe en grande partie aux enquêtes classiques sur les revenus. Sa mesure nécessiterait des sources spécifiques, telles que les registres de propriété, les déclarations de patrimoine ou les données bancaires.

En résumé, l’identification d’un seuil de richesse situé autour de 200 000 à 250 000 MRU par mois pour une personne seule permet de reconnaître qu’au-delà du seuil de 101 000 MRU, existe une élite encore plus restreinte, bénéficiant de privilèges économiques hors norme. Distinguer les riches des ultra-riches présente un réel intérêt pour la conception de politiques publiques ciblées, notamment lorsqu’il s’agit d’interventions fiscales ou de redistribution plus équitable.

6. Comparaisons internationales

Il est instructif de comparer la situation mauritanienne avec celle d’autres pays, en particulier ceux présentant des structures économiques similaires, c’est-à-dire des pays en développement à revenu intermédiaire, marqués par d’importantes inégalités et une économie duale.

• Approches du seuil de richesse ailleurs

Très peu de pays d’Afrique ou du monde arabe ont officiellement défini un seuil de richesse dans leurs statistiques nationales. Cette notion demeure relativement inédite, en dehors de quelques pays avancés. En Europe, en revanche, des organismes comme l’Observatoire des inégalités en France ont commencé à populariser ce concept. En 2019, par exemple, le seuil de richesse en France était fixé à environ 3 700 € mensuels par unité de consommation, soit deux fois le revenu médian après impôts. Environ 7 % de la population française dépassait ce seuil. L’Allemagne a introduit une approche similaire (2 fois le revenu médian) dans le débat public il y a une vingtaine d’années.

Ces références confirment que la définition retenue par émergence pour la Mauritanie, à savoir 2 fois le revenu médian, est en phase avec les pratiques internationales émergentes en matière de mesure de la richesse relative.

• Seuil de richesse en valeur absolue

Naturellement, le niveau absolu de ce seuil varie fortement selon le niveau de vie du pays. En Mauritanie, le seuil de richesse, estimé à environ 101 000 MRU/mois (environ 2 600 $ US) pour une personne seule, peut sembler modeste par rapport aux pays développés, mais élevé dans le contexte régional.

Par exemple, en appliquant la même méthode à un pays voisin comme le Sénégal, où le revenu médian est plus faible, le seuil de richesse s’établirait probablement autour de 1 500 $ US/mois (environ 900 000 FCFA).

Au Maroc, pays un peu plus avancé économiquement, une estimation révisée fixe désormais le seuil de richesse autour de 6 400 dirhams/mois (environ 640 €) par personne, sur la base d’un revenu médian national estimé à 3 200 dirhams/mois. Si l’on applique un coefficient plus sélectif (2,5 ou 3 fois le revenu médian), pour mieux refléter les niveaux de vie aisés en milieu urbain, le seuil grimperait entre 8 000 et 9 600 dirhams/mois (environ 800 à 950 €), traduisant une définition plus exigeante de la richesse dans les grandes villes comme Casablanca ou Rabat.

Ces ordres de grandeur montrent que, en parité de pouvoir d’achat, la Mauritanie affiche l’un des seuils de richesse les plus élevés d’Afrique de l’Ouest, ce qui reflète une distribution des revenus relativement polarisée, malgré un PIB par habitant encore modeste.

• Inégalités comparées

Les données de partage du revenu confirment que la Mauritanie se situe dans la moyenne des pays inégalitaires, sans toutefois atteindre les extrêmes. Son coefficient de Gini se situe entre 32 et 40, selon qu’on considère les dépenses ou les revenus, ce qui traduit des inégalités importantes, mais moindres que dans des pays comme l’Afrique du Sud (Gini supérieur à 60) ou le Brésil.

La part des 10 % les plus riches en Mauritanie est estimée à 25 à 32 % du revenu national, alors qu’elle dépasse 50 % en Afrique du Sud et approche les 40 % dans plusieurs pays d’Afrique subsaharienne riches en ressources. Quant aux 1 % les plus riches, leur part en Mauritanie est difficile à estimer faute de données fiscales précises, mais elle pourrait se situer autour de 10 % ou plus, un chiffre inférieur aux 20 % ou plus observés dans les économies les plus inégalitaires.

Ainsi, même si le seuil de richesse mauritanien, fixé à environ deux fois le revenu médian, identifie une catégorie aisée relativement étroite, cette dernière n’est pas aussi concentrée que dans les pays figurant au sommet des classements d’inégalités. Cela s’explique notamment par la taille modeste de l’économie mauritanienne, qui n’a pas encore généré de très grandes fortunes, bien que les perspectives de croissance liées à l’exploitation prochaine du gaz naturel pourraient modifier cette configuration.

Cette expérience de définition d’un seuil de richesse s’inscrit dans un mouvement global visant à mieux quantifier les inégalités de richesse relative. Elle mériterait d’être étendue à d’autres pays aux structures économiques comparables, afin de faciliter les comparaisons internationales et de mutualiser les retours d’expérience en matière de politiques de réduction des inégalités.

7. Enjeux pour les politiques fiscales, sociales et de redistribution

Définir et publier un seuil de richesse n’est pas qu’un exercice statistique neutre. Cela peut avoir des implications concrètes sur les politiques publiques économiques et sociales. Voici quelques impacts potentiels et pistes de réflexion pour la Mauritanie :

• Politique fiscale progressive: La connaissance précise du niveau à partir duquel on peut considérer un revenu comme « riche » offre un levier pour ajuster la fiscalité. Actuellement, la tranche supérieure de l’impôt sur le revenu en Mauritanie (40% de taux marginal) s’applique dès 21 000 MRU mensuels, ce qui signifie que tous les salaires au-dessus d’un niveau modeste sont taxés au taux maximal. On pourrait envisager d’ajouter une nouvelle tranche d’imposition spécifiquement pour les très hauts revenus, par exemple au-delà de 100 000 MRU/mois, avec un taux plus élevé ou une contribution exceptionnelle. Cette mesure ciblerait directement la population définie comme riche, afin d’augmenter les recettes pour la redistribution. De même, la réflexion sur un éventuel impôt sur le patrimoine ou sur la propriété foncière pourrait s’appuyer sur l’identification des riches (beaucoup de pays introduisent des taxes foncières progressives sur les biens de luxe, les deuxièmes propriétés, etc., ce qui toucherait surtout les ménages au-dessus du seuil de richesse).

• Politiques sociales ciblées: À l’opposé de la fiscalité, la définition du seuil de richesse peut guider les politiques sociales en excluant les plus aisés de certains dispositifs ou en modulant les aides. Par exemple, dans des programmes de transferts monétaires ou de subventions (énergie, produits de première nécessité), on pourrait décider qu’au-dessus de 100k MRU de revenu par mois, un ménage n’est pas éligible aux subventions généralisées et doit payer le prix plein (targeting inversé). Cela éviterait que les subventions bénéficient indûment aux ménages riches, améliorant l’efficacité de la dépense sociale. De même, pour les services publics (santé, éducation), une tarification sociale pourrait prévoir que les ménages au-delà du seuil paient des droits plus élevés, redirigeant implicitement les ressources vers les ménages modestes.

• Redistribution et cohésion sociale: Plus largement, rendre visible le niveau de vie des plus favorisés est un enjeu de cohésion. Tant que l’attention publique est focalisée uniquement sur la pauvreté, les politiques risquent de négliger le rôle des plus riches dans la dynamique des inégalités. En intégrant un suivi annuel du nombre de « riches » et de l’évolution de leurs revenus moyens, l’État pourrait mieux calibrer ses politiques de redistribution: par exemple, justifier des mesures de solidarité (comme un « impôt solidarité » temporaire) en cas de creusement des écarts, ou au contraire constater une classe moyenne émergente. Il s’agit d’outiller le débat public avec des éléments factuels sur « qui est riche » et dans quelle proportion, afin de sortir des impressions subjectives. Cela peut également contribuer à l’acceptabilité fiscale: si la population voit qu’une minorité très riche existe et contribue à l’impôt à la hauteur de ses moyens, la confiance dans le contrat social peut s’en trouver renforcée.

• Suivi des inégalités et développement équilibré: La fixation du seuil de richesse par Émergence s’accompagne de l’engagement à l’actualiser chaque année. Ainsi, ce suivi permettra de voir si la prospérité nouvelle attendue (par exemple avec l’exploitation du gaz offshore) profite uniquement au sommet ou de manière plus diffuse. Si le nombre de personnes dépassant 100k MRU augmente drastiquement sans réduction parallèle de la pauvreté, cela alertera sur un risque de polarisation accrue. En revanche, si la richesse se diffuse (baisse du ratio riche/pauvre, augmentation du médian plus rapide que celle du seuil de richesse), cela indiquera une croissance plus inclusive. Dans tous les cas, disposer de cet indicateur enrichit le diagnostic pour éclairer les choix de politique économique: faut-il renforcer la progressivité fiscale, cibler telle région, investir dans tel service public pour réduire l’écart de niveau de vie ? Le seuil de richesse, en miroir du seuil de pauvreté, devient un outil d’orientation.

En somme, l’intégration de la notion de seuil de richesse dans l’arsenal statistique mauritanien est un pas vers une vision plus complète des inégalités, qui regarde vers le haut de l’échelle des revenus et non plus seulement vers le bas. C’est à cette condition que les politiques de développement pourront être pensées de manière plus équilibrée et inclusive, en tenant compte de la double réalité du pays : celle d’une pauvreté persistante et celle d’une prospérité très concentrée.

• Politique fiscale plus progressive

La connaissance précise du niveau à partir duquel un revenu peut être considéré comme « riche » offre un levier important pour ajuster la fiscalité. Actuellement, en Mauritanie, la tranche supérieure de l’impôt sur le revenu (taux marginal de 40 %) s’applique dès 21 000 MRU mensuels, ce qui signifie que de nombreux salaires simplement moyens sont déjà taxés au taux maximal.

Une réforme pourrait envisager l’ajout d’une nouvelle tranche d’imposition spécifiquement destinée aux très hauts revenus, par exemple au-delà de 100 000 MRU/mois, avec un taux plus élevé ou une contribution exceptionnelle. Cette mesure ciblerait directement la population définie comme riche, tout en augmentant les recettes destinées à la redistribution.

Par ailleurs, la réflexion sur la création d’un impôt sur le patrimoine ou sur la propriété foncière pourrait s’appuyer sur cette identification. De nombreux pays introduisent aujourd’hui des taxes foncières progressives sur les biens de luxe, les résidences secondaires ou les terrains non exploités, ce qui toucherait principalement les ménages au-dessus du seuil de richesse.

• Politiques sociales mieux ciblées

À l’inverse, la définition du seuil de richesse peut aussi améliorer la ciblage des politiques sociales, en permettant d’exclure les ménages aisés de certains dispositifs.

Par exemple, dans des programmes de transferts monétaires ou de subventions (sur l’énergie, les produits de première nécessité, etc.), on pourrait fixer un seuil d’éligibilité à 100 000 MRU/mois. Les ménages au-dessus de ce seuil paieraient le prix plein, dans une logique de « ciblage inversé », afin de réserver les aides aux populations les plus vulnérables.

De même, une tarification sociale différenciée pourrait être envisagée pour certains services publics (santé, éducation, transport), où les ménages au-delà du seuil paieraient des contributions plus élevées, redirigeant les ressources publiques vers les foyers modestes.

• Redistribution et cohésion sociale

Rendre visibles les niveaux de vie les plus élevés est un enjeu majeur pour la cohésion sociale. Tant que l’attention publique reste centrée uniquement sur la pauvreté, les politiques risquent d’ignorer le rôle que jouent les plus riches dans la dynamique des inégalités.

Un suivi annuel du nombre de personnes dépassant le seuil de richesse et de l’évolution de leurs revenus moyens permettrait à l’État de mieux calibrer ses politiques redistributives. Cela pourrait justifier, par exemple, la mise en place temporaire d’un « impôt solidarité » en cas de creusement excessif des écarts, ou à l’inverse mettre en lumière l’émergence d’une classe moyenne supérieure dynamique.

Ce suivi apporterait également des éléments factuels au débat public sur la question « Qui est riche en Mauritanie? », en sortant des impressions subjectives. Une meilleure visibilité des inégalités par le haut peut aussi renforcer l’acceptabilité fiscale: si la population voit qu’une minorité très aisée existe, et contribue à la hauteur de ses moyens, la confiance dans le contrat social peut s’en trouver renforcée.

• Suivi des inégalités et pilotage du développement

La fixation d’un seuil de richesse par le centre Émergence, à l’initiative de cette démarche, s’accompagne d’un engagement à l’actualiser chaque année. Ce suivi régulier permettra d’observer dans quelle mesure la prospérité nouvelle attendue, par exemple avec l’exploitation du gaz offshore, bénéficie à une large part de la population ou reste concentrée au sommet.

Si le nombre de personnes dépassant les 100 000 MRU/mois augmente rapidement sans baisse significative de la pauvreté, cela signalera un risque de polarisation croissante. En revanche, si la richesse se diffuse (hausse du revenu médian plus rapide que celle du seuil, diminution du ratio riche/pauvre), cela indiquera une croissance plus inclusive.

Dans tous les cas, disposer de cet indicateur enrichit le diagnostic pour orienter les choix stratégiques : renforcer la fiscalité progressive ? cibler telle région ? investir dans tel service public ? Le seuil de richesse, en miroir du seuil de pauvreté, devient ainsi un véritable outil de pilotage.

L’intégration de la notion de seuil de richesse dans l’arsenal statistique mauritanien représente une avancée majeure vers une vision plus complète des inégalités. Elle permet de porter le regard non seulement sur les plus pauvres, mais aussi sur les plus favorisés. C’est à cette condition que les politiques de développement pourront être conçues de manière plus équilibrée et inclusive, en tenant compte de la double réalité du pays : celle d’une pauvreté persistante et celle d’une prospérité très concentrée.

La révision du seuil de richesse pour 2025, fixé à 101 000 MRU mensuels pour une personne seule, offre une nouvelle grille de lecture des inégalités en Mauritanie. Ce chiffre, fondé sur une méthodologie transparente, soit deux fois le revenu médian actualisé, n’a pas la prétention d’expliquer toutes les disparités socio-économiques, mais fournit un repère clair pour identifier les ménages les plus aisés du pays.

L’exercice met en lumière plusieurs enseignements importants:

- un écart de plus de 1 à 5 entre les seuils de pauvreté et de richesse;

- la concentration urbaine des hauts revenus;

- le poids des inégalités de patrimoine, souvent non mesurées, dans le niveau de vie ainsi que l’existence probable d’une richesse extrême (top 1 %) au-delà de 200 000 à 250 000 MRU mensuels.

Ces différentes dimensions enrichissent la compréhension du paysage économique mauritanien.

En dévoilant ce seuil de richesse, l’objectif est aussi d’ouvrir le débat. Être riche en Mauritanie ne se réduit pas simplement à gagner plus de 100 000 MRU par mois. D’un point de vue sociologique, la perception de la richesse est relative et dépend du contexte, des besoins et des aspirations individuelles. Cependant, d’un point de vue économique et statistique, disposer d’un indicateur chiffré contribue à combler un angle mort des politiques publiques. Il ne s’agit pas d’opposer la lutte contre la pauvreté à l’attention portée aux riches, mais de reconnaître que les deux extrémités de l’échelle ont une importance capitale pour la cohésion sociale.

À l’avenir, le suivi annuel de cet indicateur par Émergence permettra d’observer les tendances : comment évolue le nombre de personnes au-dessus du seuil ? Quel est l’impact des chocs économiques ou des réformes fiscales sur ce segment ? Ces informations offriront aux décideurs, chercheurs et journalistes économiques une base factuelle solide pour analyser et, le cas échéant, réorienter les politiques de développement.

En somme, la révision du seuil de richesse 2025 constitue une première étape vers une appréhension plus complète des inégalités en Mauritanie. Elle dessine le portrait d’un pays où, aux côtés de populations encore très pauvres, émerge une frange de ménages à revenus élevés. Prendre en compte ces dynamiques de concentration des revenus, et pas seulement l’extrême pauvreté, sera indispensable pour bâtir des politiques fiscales et sociales plus équilibrées, afin que la prospérité à venir se diffuse le plus largement possible dans toutes les couches de la société mauritanienne.

Les prochaines actualisations de cet indicateur permettront de mesurer les progrès accomplis ou les défis persistants, avec l’espoir qu’elles alimentent un débat public constructif sur le modèle de développement et de redistribution à promouvoir pour le pays.

MAC